| 索引号 | 53040020251601757 | 文 号 | |

| 来 源 | 玉溪网 | 公开日期 | 2025-05-14 |

在时光里绽放芳华——通海古城聚奎阁今昔

聚奎阁外观。

登聚奎阁眺望通海古城东街。

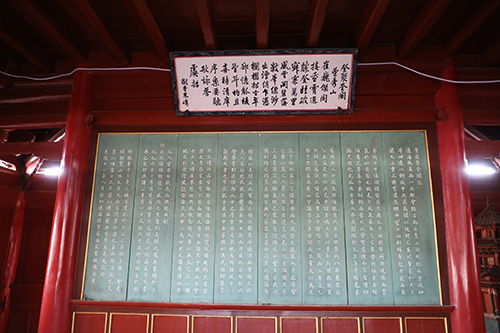

聚奎阁二楼悬挂着诸多名家诗文。

通海秀山脚下的悠长巷道。

小档案

地名:聚奎阁。

地理坐标:位于通海古城中央,东、南、西、北四条街交会处。

地名来历:聚奎阁三楼供有奎星,古人认为奎星主文运。聚奎寓意“人才荟萃”“文运昌盛”,聚奎阁因此得名。

地名沿革:始建于明代,光绪二年遭大火焚毁,光绪八年重建。历经1915年和1970年两次大地震,屹立不倒。

历史地位:滇中古建筑中的瑰宝。

□ 玉溪市融媒体中心记者 白诚颖 文/图

2021年3月,国务院批复同意将云南省通海县列为国家历史文化名城。至此,云南省的国家历史文化名城增至7座。

通海县历史悠久,文化遗存丰富,现有各级文物保护单位90处、国家级非物质文化遗产2项。通海古城依山就势,形成了“山—城—湖”一体的空间格局,古城内103个民居院落为历史建筑,其中有8个院落为明代建筑。

通海古城中央的古建筑聚奎阁始建于明代,后毁于火灾,清代重新修建。由于地处古城中央,它已成为通海古城的记忆地标、一部“活”的历史教科书。

在繁花似锦的4月,记者走进通海古城,细品了聚奎阁的前世今生。

滇中古建筑中的瑰宝

通海古城不算大,但韵味悠长。

沿着花园大道进入通海县城北街,一抬头便望见了聚奎阁,通海本地人把聚奎阁称为“四阁楼”。月上柳梢头,人约黄昏后。你若问约会的人在通海古城的哪个位置碰头,对方十有八九会说四阁楼。对,四阁楼不仅仅是一幢楼,更是通海古城的地标、通海人的群体记忆、远方游子乡愁的重要组成部分。

据史料记载,光绪二年(1876年)三月,聚奎阁遭大火焚毁,光绪八年(1882年)在原址重建,占地面积165.38平方米,高17.5米,共三层。聚奎阁每层飞檐四翘,雕梁画栋,琉璃覆顶,具有古建筑的恢宏气势。

聚奎阁建筑结构严密,工艺精湛。其底部由40根木柱支撑,其中,外部的16根铁栎木柱直径达到36厘米;内部的4根中柱,从柱基直通阁顶,中柱与外柱连接紧密。梁柱拉接点使用了木箍头套榫和鱼鳃形双重银锭,全无钉子的痕迹,故有“滇中古建筑中的瑰宝”之称。

重建后的聚奎阁迄今已有百余年历史。据通海县文化馆馆长张怀明介绍,在1915年和1970年通海发生的两次大地震中,城中大部分民居都垮塌了,聚奎阁却依然傲然挺立,安然无恙,这不得不让人感叹古人选材的智慧和建筑工艺的高超。有建筑专家研究发现,这得益于其精妙的榫卯技术和稳固的结构设计。在地震中,榫卯结构能够让建筑构建之间适度变形和位移,从而有效吸收和分散地震能量,保护建筑主体不受损坏。

近年来,通海县群众在建房时,都会汲取以聚奎阁为代表的古建筑建造智慧,尝试把榫卯结构与现代建筑材料和技术相结合,建盖出更加安全稳固的房子。

见证通海古城的变迁

查阅通海文史资料发现,早在唐代,通海即设立通海镇,这里是南下东南亚、北上中原、西至天竺的货物集散地,是与巴蜀、缅印相连的交通枢纽,是商旅往来的中转站。“通海”这个名称就是取“通至海上”的意思。

自古以来,通海物资荟萃,人杰地灵,商业发达,手工艺品精美,被称为“小云南”。“山环海镜”,景物澄明,是通海给人的第一印象。杞麓湖碧波万顷,像明镜镶嵌在坝子中,古城背后的秀山是风景名胜和文物保护区。

聚奎阁位于通海古城中央,处于东、南、西、北四条街交会处,就像是古城的心脏,连通着古城的四面八方。从空中俯瞰通海古城,聚奎阁宛如一颗方方正正的官印镌刻在城中央。聚奎阁底层早先是贯通东、西、南、北四条街的对穿通道,连通了前往秀山、文庙和县衙的道路。

据1992年版《通海县志》记载,清乾隆年间,通海县令朱阳上任半年,不见有人来打官司。为一探究竟,他行至北街,发现通海几位德高望重的老人“常驻”街口,为想去县衙告状的民众调解纠纷。彼时,经常有争议双方怒气冲冲而来,结果还没走到县衙,矛盾和纠纷就被化解了,百姓自然就不用再去衙门告状。见此情景,朱阳深受震撼,便将所见上报朝廷,获得认可后题下“礼乐名邦”四个大字,这也成了通海的代称和美誉。

随着城市发展和人口增多,1980年,通海县将聚奎阁四周扩为宽敞的街道,底层内堂改建成图书阅览室,四周修建了台阶、围栏和花坛,并种植了绿植,楼上各层的斗拱梁柱油漆彩绘也焕然一新。

此次改造后,聚奎阁不再承担交通功能,成为通海古城中央独立的古建筑,见证着这座城市的变迁。

1993年,聚奎阁被云南省政府公布为“第四批文物保护单位”,它不仅是“滇中古建筑中的瑰宝”,更承载着通海人的历史记忆和文化情感。

百年诗文,满楼诗意

在张怀明的引导下,记者登上聚奎阁三楼,体验了古人登高望远的雅兴。站在聚奎阁三楼的窗前,古城风貌尽收眼底,南边的秀山绿意盎然,似乎在给古城输送源源不断的氧气;北边可眺望天空、杞麓湖、通海坝子及村庄;东西两边则是密密匝匝的瓦房,能看到古城街巷的烟火气。

聚奎阁三楼供奉着一尊雕像——奎星,此神像右脚踏龙头,左腿后踢向装满金锭的斗,右手持笔,左手持金锭,赤发环眼,面目狰狞。“奎星的朱笔指向空中,寓意点定状元,主宰文运功名。”张怀明介绍,清代科举考试前,通海学子都会登楼祭拜奎星,为前途祈福。

聚奎阁二楼外立面的4个方位分别悬挂着4块清代匾额:北面“冠冕南州”,东面“四维统纽”,南面“聚奎阁”,西面“高拱辰居”。

张怀明介绍,这4块匾额来历不凡:其中的“四维统纽”由清康熙三十九年(1700年)进士、邑人董玘题,短短4个字,就将古阁对于通海的重要性表达得淋漓尽致;“冠冕南州”由云贵总督岑毓英于清光绪九年(1883年)题书,不仅称赞了聚奎阁建造技术的不凡,也表明通海在滇南的重要地位;“高拱辰居”由清乾隆六十年(1795年)进士、董玘之孙董健题,极言聚奎阁之高,让人不禁联想到李白笔下“危楼高百尺,手可摘星辰”的意境。

聚奎阁二楼正厅的照屏上刊刻着《重建聚奎阁记》,为清光绪十一年(1885年)通海知县宋宝椷撰文并书写。此文记述了重建聚奎阁的来龙去脉,成为珍贵的文史资料,受到人们的珍视。在张怀明看来,《重建聚奎阁记》文墨双馨,加上雕刻精美,可称“三绝”,尤其书法更是难得一见的楷书精品。初见,如清新出尘的丽人凌波曼舞;近观,又似丰神俊朗的英杰御风徐行;细品,笔法雄健浑厚,干净畅快,浩然正气扑面而来,殊为神奇。

像很多饱读诗书、喜爱书法的通海人一样,通海县文物管理所所长李波把《重建聚奎阁记》拓印下来,当作闲暇时的精神食粮。

聚奎阁二楼正中,悬挂着《雨宿通海》的诗匾。李波介绍,此诗为清代著名书法家、昆明人钱沣所作。当时,他从昆明去石屏看望女儿,途中宿通海,登高观湖,有感而发,遂写下墨宝《雨宿通海》,其中,以“孤城临水背依山,忆在江南烟雨间”一句最为人称道。今天,透过这些文字,我们依然能感受到通海往昔的诗意与浪漫。

让老建筑焕发新气象

对游子而言,故乡的有些人是会走散的,但聚奎阁一直都在,它安静地矗立在古城中央,等远方的游子回通海。

对通海古城的人而言,去逛街的路上,去吃小吃的路上,去拍纪念照的路上,去上学的路上,去爬秀山的路上……每天,都要经过聚奎阁,它像一个老朋友,一直默默地陪伴着你。它是通海古城里最美的风景之一。

“每天,我都会经过聚奎阁。”记者采访时,偶遇几位在聚奎阁参观通海高台展览的市民,他们表达了对聚奎阁的热爱。

市民王赵胤蓉介绍,在她很小的时候就听爷爷奶奶讲过一则民间传说:通海有一黑一白两条龙,住在秀山白龙寺的白龙乐善好施,守护一方安宁;而黑龙作恶多端,被镇压在聚奎阁下。因此,聚奎阁成为人们心中守护幸福安宁的镇邪宝贝。

老家在曲靖的耿显铎是一位通海新居民,第一次带父亲参观通海古城时,父亲对古城中央的聚奎阁赞不绝口,认为通海是一座历史文化底蕴丰厚的城市,儿子在这里工作十分放心。“聚奎阁有点城市客厅的味道,参观过的人都会对这座城市肃然起敬。”耿显铎向记者介绍。

玉溪市政协委员蔡传兵在对通海古建筑进行深入调研后,联合3位市政协委员撰写了提案《关于打造文旅场景提升通海古城整体形象的建议》。“古建筑的保护和活化利用应当结合起来,我们建议投入一定资金进行‘微改造’,将聚奎阁作为一个展示通海文化的小型博物馆,让八方来客更好地了解通海历史和文化。”蔡传兵告诉记者。

“今年以来,我们尝试在聚奎阁举办了几场公益文化展,吸引了数万人参观。”李波介绍,“当前,相关部门正征求各方意见,希望制定合理、妥善的方案,做好聚奎阁保护和利用工作。其中,也考虑在做好保护工作的前提下,将一至三楼向公众开放。”

李波认为,随着历史文化遗产传承保护工作的深入开展,通海对聚奎阁进行了“微改造”,让老建筑焕发新气象是一个趋势,因为修复的不是木头砖瓦,而是城市的灵魂。

聚奎阁已是通海古城生命的一部分,它承载着时光的馈赠,生动诉说着过去,也深刻影响着当下和未来。期待聚奎阁能装下通海古城的历史文化,让八方来客一起品读古城的文化韵味,让更多人感受到通海千古韵和满城文明风。

相关阅读:

- 二十届四中全会10月在北京召开 2025-07-30

- 柏影暗藏古城时光密码——寻找玉溪名木古树系列报道之“江城古柏” 2025-07-30

- 青石雕狮魂匠心守文脉——通海滇南石狮雕刻工艺的传承与创新 2025-07-30

- 云南省2025年全国1%人口抽样调查省级综合试点培训在峨山举行 2025-07-29

- 凌空四米舞翩跹——通海非遗项目高跷舞狮传承记 2025-07-28

- 通海再添百岁寿星 2025-07-28

- 凌空四米舞翩跹——通海非遗项目高跷舞狮传承记 2025-07-28

- 以乐为媒 以歌会友 让时代强音在聂耳故乡唱响 2025-07-25

- 紫玉花卉:科技赋能绽放活力 2025-07-25

滇公网安备 53040202000080号

滇公网安备 53040202000080号